窃盗罪の示談金の相場は?|弁護士に示談交渉について相談する際のポイントを解説

万引き・窃盗

目次

窃盗罪とは?他人のものを盗むとどうなる?

窃盗罪とは

「窃盗」とは、他人の財物を窃取することをいいます。

コンビニやスーパーマーケットで店の商品を万引きすることや、公園のベンチ等においてある他人のバッグ等を置き引きすることが窃盗の典型なケースです。

他人の財物を窃取した場合、窃盗罪の罪に問われ、所定の刑事手続を経て判決が言い渡され、これが確定すれば、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(刑法第235条)。

窃盗罪をするとどうなる?

窃盗罪の実行行為を行って逮捕され、有罪判決を受け、これが確定すると、たとえ執行猶予が付されたとしても有罪判決を受けたことに変わりはなく、いわゆる「前科」がつくことになります。

そうなると本人の就職や結婚等にも影響を与えることはもちろん、家族にも迷惑をかけてしまうことになります。

しかし、被害者との間で「示談」が有効に成立していた場合には、上記の刑事罰を科す必要性は必ずしも大きくないという判断がなされる可能性が高いのです。

すなわち、警察による逮捕に至らないことがあり得る他、逮捕後に被害者との間で示談が成立すれば起訴を避けることができるのです。

示談の意味と効果

示談とは

「示談」は、何らかの事情により発生したトラブルについて、加害者と被害者との間で協議を行い、これを解決する方法を意味します。

示談においては、加害者より被害者に対し、真摯に謝罪するとともに、金銭の支払がなされます。

示談をすることの具体的な効果

加害者から見た示談の効果

加害者側から見ると、刑事事件について被害者との間で速やかに示談を成立させることにより、警察によって逮捕されず、また、逮捕された後にその後の捜査が進められた過程においても、被害者との間で示談が成立すれば、刑事罰則を科す必要がないとの判断がなされ、不起訴に持込める可能性が高くなります。

【前科がつかないメリット】

・加害者が会社員である場合、勤務先の会社が定める就業規則等に従い、解雇等の処分を避けられる場合があります。

・加害者が学生である場合、校則に従い、退学処分を避けられる場合があります。

さらに、起訴後においても減刑され、執行猶予が付されるなど、重い処分を回避することができる可能性が高くなるのです。

被害者から見た示談の効果

窃盗がなされたことにより、被害者は加害者により自分の財物を盗まれてしまったわけですから、財産的・精神的損害を被ります。

個別の事案・ケースにもよりますが、被害者が被った被害額が高額になることも決して少なくありません。

窃盗を受けた後の被害者の行動

まず、被害者は警察に被害届を提出し、刑事事件としての扱いを依頼して捜査をすすめてもらい、犯人の逮捕、さらには起訴のうえ有罪判決を言い渡してもらいたいと考えることでしょう。

他方、被害者が被った損害については、填補したくても、私人による自力救済は禁止されているため、被害者が加害者から強引に取り返すことはできません。

よって、加害者を相手にして民事訴訟等を提起し、裁判所より勝訴判決を得たうえで所定の手続きにしたがって強制執行を行い、損害の回復をしていくことになります。

被害者は、こうした法的手続きを取ることにより、救済を図ることができますが、そのためには多くの時間と費用が必要になってしまうという、実際上の欠点があるのです。

個別のケースの内容と程度にもよりますが、示談の方法を取ることにより民事訴訟によるよりも短期間で費用も安く解決に導くことが可能になるのです。

窃盗事案において示談を成立させることは、加害者にとってはもちろん、被害者にとってもきな意味があるのです。

【参照ページ】

窃盗罪の犯罪状況

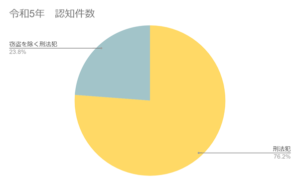

窃盗罪がどの程度発生しているのか、直近の犯罪状況を概観していくことにします。

令和6年版の犯罪白書によれば、令和5年における刑法犯の主な統計データは、次のとおりです。

| ① 認知件数 | 前年比 | |

| 刑法犯 | 703,351件 | +102,020件、 +17.0% |

| 窃盗を除く刑法犯 | 219,656件 | + 26,236件、 +13.6% |

| ② 検挙件数 | 前年比 | |

| 刑法犯 | 269,550件 | +19,200件、 +7.7% |

| 窃盗を除く刑法犯 | 112,435件 | +10,207件、+10.0% |

| ③ 検挙人員 | 前年比 | |

| 刑法犯 | 183,269件 | +13,860件、+8.2% |

| 窃盗を除く刑法犯 | 97,734件 | +7,559件、 +8.4% |

出典:令和6年版犯罪白書p2より抜粋

上記のデータから分かることは、令和5年に認知された刑法犯のうち、窃盗罪は483,695件であり、全体の約69%にのぼること、そして窃盗罪の検挙件数については、157,115件であることです。

加えて、窃盗罪の検挙率は、32.5%であることが明らかにされています。刑法犯全体の検挙率が38.3%であることから、窃盗罪の検挙率は平均よりも低い状況ではあるものの、認知件数が非常に多いことを考えれば、実質的に見て「割の合わない犯罪」であると言えるでしょう(令和6年版犯罪白書p4参照)。

こうした状況を勘案すれば、窃盗罪が発生した場合においては、特に加害者側から見ると、早期に被害者と交渉を行い、示談を成立させることが重要であると言えます。

参照ページ 万引き・自転車窃盗|西船橋ゴール法律事務所

窃盗罪における示談金の相場と基準

窃盗罪における示談金の相場と基準

①「窃取した金品の金額」~「窃取した金品の金額に20万円~50万円を加算した金額」

②「窃取した金品の金額の2倍」

窃盗罪における示談金の金額の相場は、一般的には上記の①②どちらかになるケースが多いです。

ただし、上記は、あくまで一般論であり、個別の事案における被害者側の被害の程度、加害者の行為態様、加害者の資力等の要素を考慮して決することになることには注意が必要です。

被害弁済や慰謝料との違い

示談金の支払と似た概念として、被害弁済や慰謝料の支払があります。

被害弁済は、窃盗において窃取した物を買い取るなど、行為者が被害者の物を窃取したことによって被らせるに至った実際の損害を填補することをいいます。この金額には、加害者が窃取を行う際に破壊等した設備、機材、備品等に対する弁償額も含まれます。

慰謝料は、加害者が窃取を行ったことによって被害者に対して被らせた精神的な苦痛を金銭で補償することをいいます。

基本的に、窃盗の場合には、被害者の財産的損害が補償されたならば、精神的な苦痛も慰謝されることが通常であるといえます。

このため、窃盗において被害弁済とは別枠で精神的な苦痛に対する慰謝料の支払が必要となるケースは、それほど多くはないでしょう。

しかし、例外的に加害者より被害者に対する慰謝料の支払いを要するケースもあります。

①窃取した金品の金額(被害額)が高額である場合

②被害者が強い精神的苦痛を受けた場合

③被害者が加害者に対する強い処罰を希望している場合

④加害者が窃盗の常習犯である場合

⑤加害者が社会的地位の高い人物である場合

上記のケースについては、被害弁済に加えて慰謝料の支払いが必要になるとともに、その金額も高額化することもあるので留意することが必要です。

被害弁済や慰謝料は、示談の有無にかかわらず、被害者よりその補償を求められた場合には加害者が支払義務を負う性格のものです。

これに対して、示談金については、窃盗罪という刑事事件を犯したことを真摯に反省するとともに、その罪を犯したことに対する許しを請うことへの対価ないし被害者に対する謝罪としての金銭評価であると言えます。

これを支払うことにより加害者と被害者との間で発生したトラブルを解決するのが示談金の趣旨なのです。

示談の交渉方法

加害者側としては、逮捕・起訴・有罪判決(実刑判決)という事態を避けるため、ぜひとも被害者と示談を成立させたいと考えます。

ですが、被害者の居所等が分からないことは少なくありません。また、仮に被害者の居所が分かっていたとしても、被害者の悲しみや怒りが強いことも予想されます。

特に被害額が高額である場合や、中には形式的な金額には容易に換算し得ない、被害者の思い出や気持ちのこもったものである可能性もあり、しかも、盗んだものは転売されてしまい、既に加害者の手元を離れ、第三者の手に移り、取り返すことは事実上困難となってしまったケースでは、冷静な話し合いをすることは困難となることが予想されます。

すなわち、示談をしようとしても、被害者がこれに応じない等、示談交渉が難航することもあります。

示談は弁護士に任せる

加害者は、自身が身体的拘束をされた場合を除いて、自ら被害者との間で示談のための交渉を行うこと自体は可能ですが、時間的制約の中で示談交渉を完了させることが困難である場合もあります。

窃盗の典型的ケースである、コンビニやスーパーマーケットにおける万引き事例を例にとれば、近時、被害者すなわち店舗側は、万引きに対して非常に厳しい姿勢をとることが多くなっています。

一般人の想像以上に店舗側は日常、万引き事案に頭を悩ませており、いわば店舗経営に重大な影響を及ぼす事由の顕著な事例になっているのです。

こうした状況の中で加害者側が店舗等に出向いて謝罪や被害弁済・賠償を行い、話し合いをしようとしても、店舗側が「既に警察に事件対応を依頼しています」と言って、そもそも面会に応じてもらえないことが多いのです。

刑事事件には迅速な対応が求められる上に、示談交渉のタイミングや交渉の手順・方法も重要になるため、自身がその場で試行錯誤しながら対応することはリスクが高いと言えます。

また、示談交渉においては、加害者が自らの行為を反省するとともに、被害者に対する謝罪の意思を示すことをはじめ、

・被害弁済

・慰謝料

・示談金の算定

・支払い、被害者より加害者に対する刑事処分を望まないことを宣言してもらうこと

・二度と過ちを犯さないこと

・加害者と被害者との間には他に債権債務関係がないこと

・秘密を保持すること

等を合意し、これらを示談書に明記した上で加害者と被害者とで記名押印等しておく必要があります。

示談とは、こうしたことをすべて完了した場合に意味を持つものなのです。

こうした状況をふまえると、加害者本人ないしその家族が被害者と示談交渉を行うことは困難であり、窃盗事案の対応に精通した弁護士に相談し、事件対応を委任することが適切でしょう。

加害者は弁護士に対し、事件の内容を説明した後は、弁護士より指示された事項(証拠の収集等)に対応すればよいでしょう。

弁護士に依頼するメリット

窃盗事件の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、加害者の代理人として被害者との間で法的見地から適切に交渉を行い、解決に導いてくれることです。

事案によっては、被害者側より示談金の増額を求められるケースも考えられます。

この場合、加害者本人としては、これに応じるべきなのか、増額が妥当なのか判断に困りますが、専門家であれば、被害者の提示額等が妥当なのか判断することができます。

また、加害者側としては「いったん示談金の増額に応じたとしても、示談が成立した後も更なる支払を求めてきたりすることはないだろうか」といった不安も頭をよぎることがあるかもしれません。

こうしたケースにも弁護士は、示談書の条項として「本書に定める事項の他に何らの債権債務関係もないことを相互に確認する」旨の条項を定めたうえで被害者との間で示談書を取りまとめますので、心配する必要はないのです。

また、実際の示談交渉においても弁護士が依頼者である加害者の事前の承諾なしに被害者と話をまとめてしまうことは絶対にありません。

その都度、「被害者よりこうした条件が提示されましたが、当職としてはこれには合理性があると考えます。加害者として受諾してはどうですか」等、被害者に返事をするに先立って、依頼者である加害者側に説明を行い、その後について相談のうえ対応します。

弁護士は職務上、厳格な守秘義務を負っていますので、弁護士による事件対応に関し、正当事由なしに第三者に開示等されることもありません(被害者との示談書においては、被害者も守秘義務を負うこと旨の条項が定められますので、この点でも加害者側としては弁護士に依頼することが重要であると言えます)。

弁護士に示談交渉を依頼することにより、被害者との間で早期な解決が実現し、加害者が逮捕されずに済むことがある他、不起訴になることにつながります。その場合、加害者に前科はつきません。

仮に、起訴に至る事案となり、有罪判決になったとしても執行猶予が付くこともあります。

窃盗事件を起こしたら、すぐに弁護士に相談しよう

窃盗罪は、刑法犯の中で最も発生件数の多い犯罪です。加害者は、安易な気持ちで犯行に及ぶことがあるところ、被害者にとっては大切にしているものを突然盗まれるという点で被害者の心情に配慮しつつ、慎重かつ迅速な示談交渉を行うことが重要になります。

万一、示談交渉に遅れを来した場合、起訴や有罪判決につながるリスクが高まります。

窃盗事案における示談交渉の実績が豊富な弁護士に相談することが早期解決の鍵です。

千葉県船橋市の刑事弁護士 西船橋ゴール法律事務所までお気軽にご相談ください。

平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業 平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業 平成26年3月 学習院大学法科大学院修了 平成27年9月 司法試験合格 アトム市川船橋法律事務所 令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業 所属:千葉県弁護士会